概要

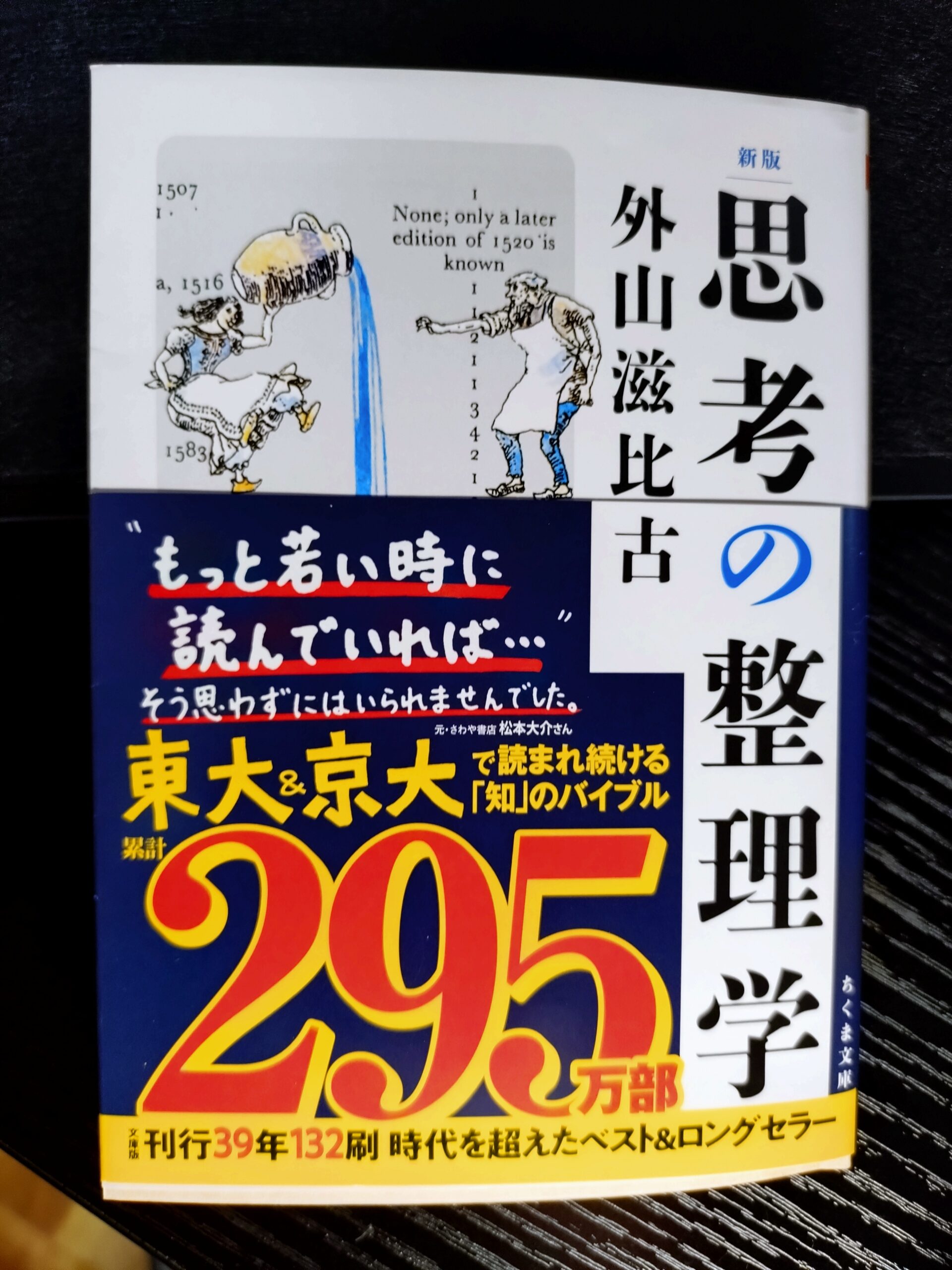

- 著者: 外山滋比古

- 発売日: 1986年4月24日

本書は、東大・京大の文庫ランキングで長年にわたり1位を獲得し続けたベストセラーである。

思考を効果的に整理し、創造的なアイデアを生み出すための具体的な方法論が紹介されている。

感想

私の中で最も印象的だったのは、著者が学びの過程において「忘れる」ことを肯定している点だ。

これは私にとって非常に価値のある気づきで、今後の学習方法を見直すきっかけになった。

忘却は、単なる記憶の消失ではなく、必要なものと不要なものを選別するための重要なプロセスである。

食事に例えると排泄に相当し、不要な情報を捨てることで、真に必要な情報のみを吸収できるようになる。

そのように著者は述べている。

私が思うに、人体の構造は原始人の頃からそれほど変わっていない。

人間の脳は生きる(=死なない)ために必要なことを優先的に覚える。

必要かどうかの判断は、個人の意思ではなく、脳が自動的に行う。

脳は「繰り返し登場する情報=生きるために必要な情報」と判断し、記憶に定着させる。

つまり、「何か」を効率的に覚えるには、その「何か」を生活の一部に組み込むことが重要であると思った。

例えば、英語を効率的に覚えたいなら、生活の中に英語を組み込むことが必要である。

今までの英語と無縁な生活を、英語が日常的に使われる生活に変えることが求められる。

「毎朝30分間、英語の問題集を解く」のように味気ない方法では継続が難しいので、英語のゲームをやる、英語の小説を読む、英語の映画を観る、など楽しみながら英語に触れる方法であると良い。

ここで重要なのは、生活の中に新しい知識やスキルを取り入れる余地がない場合、その人にとってそれらは必要ないということだ。

当然、無理に学習を進める意味はない。

この考え方は、自分にとって本当に必要なことを見極める基準を提供してくれる。