はじめに

2025年4月27日、海津市議会議員選挙に出馬しました。

力及ばず落選しましたが、今後も海津市のためにできることを模索し、様々な活動に取り組んでいきたいと考えています。

今後の活動に際して、私をより深く理解していただくために、出馬表明の原稿をテキストとして残します。

以下、原稿中で引用している情報の出典です。

挨拶

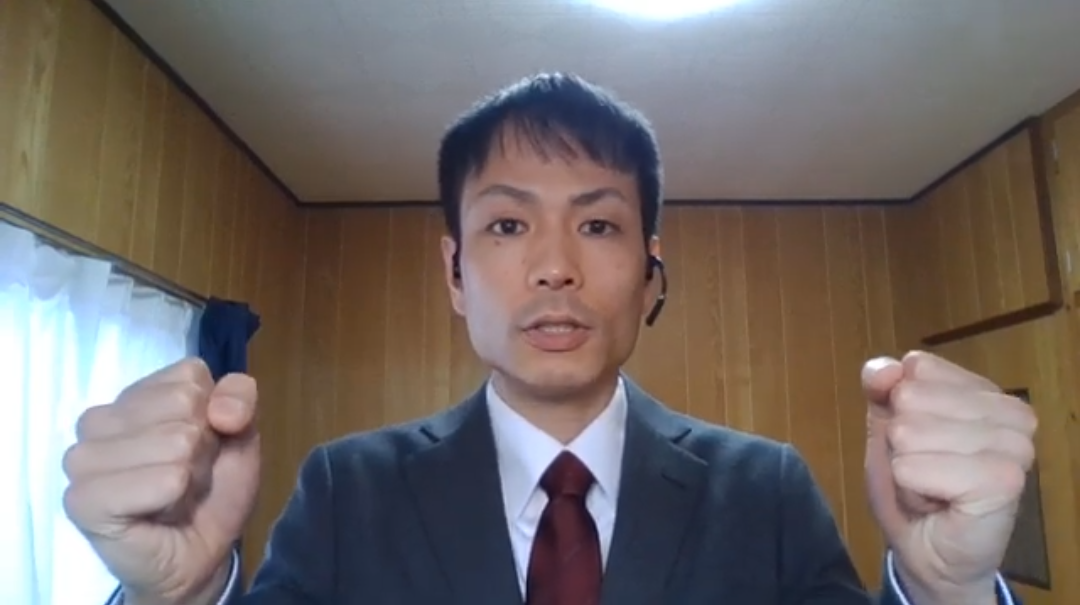

この度、海津市議会議員選挙に立候補しました、私がさきべ幸世です。

今から3つの話をします。

1つ目は、私は何者で、海津市にどんな思いを持っているのか。

2つ目は、なぜ市議会議員選挙に立候補しようと思ったのか。

3つ目は、市議会議員に当選して実現したいことは何か。

この3つの話を通して、私の考えをお伝えしたいと思います。

自己紹介

1つ目、私は何者で、海津市にどんな思いを持っているのか。

私は海津町出身の31歳、職業はプログラマーです。

現在は東京のIT企業に勤めており、海津市からリモートでスマートフォンのアプリを開発する仕事をしています。

経歴は、高須幼稚園、高須小学校、日新中学校、大垣工業高校を卒業し、IT業界で10年ほど働いています。

21歳で海津市を離れ、東京で働くようになりました。都会の生活は便利で楽しく、すごく充実していました。

しかし、たまに海津に帰って、変わらない風景を見たり、両親や友達と会ったりすることで、都会も良いけど、やっぱりこの町が好きだと感じるようになりました。

特に、ずっと広い空と、手が届きそうなくらい近い山と、車で走るとどこまでも追いかけてくる田んぼを目にすると、いつまでも変わらないでほしいと心から願います。

故郷への愛情が深まるにつれて、不安を感じるようになりました。

最初のきっかけは、市内で子供の姿を見かけないことに気づいたことです。

岐阜県庁の調査資料を確認すると、海津市における30年前の出生数は約400人、2023年は90人となっており、出生数が30年間で4分の1に減少した深刻な状況です。

人口に関しても年間400人のペースで減少を続けています。

私は、この現実に強い危機感を覚えています。

我々が直面しているのは、人が減って寂しいという単純な話ではなく、水道や道路、学校などのインフラの維持が難しくなるという生活に直結する問題です。

実際に、店が閉店したり、学校が統合されたり、その兆候はすでに現れています。

かつて私自身もそうでしたが、友達はほとんど海津を離れてしまいました。

厳しい現実に目を向けると、若者から順に去っていき、最後には動けない人だけが残るというのが、海津市の現状です。

しかし、私は海津を諦めたくないと思っています。

海津市には両親と、兄弟と、わずかな友達と、その家族が住んでおり、恩を感じています。

最初から諦めるのではなく、やれることを精一杯やりたい。

そんな思いで、昨年の10月、この選挙に立候補するために海津市に帰ってきました。

立候補した理由

2つ目、なぜ市議会議員選挙に立候補しようと思ったのか。

故郷のためにできることは様々ありますが、なぜ市議会議員という手段を選んだのか。

最初のきっかけは、政治に対する不信感でした。

世の中は日々変わっていくのに、政治だけはまったく変わっていない。

スマートフォン、自動運転、AIと民間の技術は進化を続けていくのに、政治は進化していません。

私が生まれる30年以上前から不景気、少子高齢化といった問題を解決できず、一体何をしてきたんだと憤りを感じていました。

そして、「文句を言うだけでは何も変わらない。自分が政治を正そう。」と考え、政治の勉強を始めました。

勉強を進めるうちに、政治の影響力の大きさを実感しました。

優れた首長が町をよみがえらせた事例をいくつか見て、政治に対して希望を抱くようになりました。

私は今、政治が変われば海津市は変わると確信しています。

そして、先入観やしがらみがない私だからこそ、新しい政治を始めることができると思っています。

実現したいこと

3つ目、市議会議員に当選して実現したいことは何か。

私は市議会議員に当選して、「自分たちの町は、自分たちでつくる」という地方自治を実践したいと考えています。

「地方自治は民主主義の学校」という言葉があります。

これは、地方自治を通じて市民が政治に参加し、民主主義を学び実践することができるという意味です。

多くの方は、市長と議員が同じ仕事をしていると思っているかもしれませんが、実際には市長と議員はまったく異なる役割を担っています。

少し難しい話になりますが、地方政治は市長と議会の二元代表制で成り立っています。

車に例えると、市長がハンドルで、議会はアクセルの役割を果たします。

地方行政のトップである市長が行政の方向性を決定し、その方向に進むか・進まないかは議会が決定します。

議員には、子育て支援や高齢者福祉などの政策を主体的に推進する権限はありません。それは市長の仕事です。

その代わり、議員には市民を代表するという役割が与えられています。

議員は、市民の利益の代弁者として市民の声を行政に届けるとともに、行政の決定を市民に伝えるのが仕事です。

だから、市民の皆さんには海津市の生活を良くするために議員をもっと活用してほしいと思っています。

そして、より多くの市民に政治に積極的に参加してほしいと思っています。

「政治に参加してほしい」というのは「選挙に行ってほしい」という意味ではありません。

私たち有権者にとって選挙だけが政治に参加する機会ではないのです。

日々、政治に関心を持ち、家族や友人と政治について話し合うことも政治に参加するということです。

スポーツで競技人口が増えるほどその競技のレベルが上がるように、政治に関心を持つ人が増えるほど行政や議会のレベルは上がります。

政治が変われば、私たちの生活は確実に良くなります。

海津市が直面する問題は、市民一人ひとりが考えなければならない段階にあると私は思っています。

小さな町で、人も少なくなっている海津市では、市民一人ひとりの影響力は決して小さくありません。

「自分たちの町は、自分たちでつくる」という意識を持って、より多くの市民に政治に参加してほしいと思います。

そのために私ができることは、市民の政治参加をバックアップすることです。

まずは市民の皆さんの話を聞くことから始めたいと思います。

電話でもメールでも構いませんし、直接会って話したいという方がいたら市内のどこでも伺います。

市民の皆さんとの対話を通じて、海津市の課題を一緒に考え、解決策を見つけていきたいと考えています。

私には知恵と経験はない代わりに若さがあります。

若いから海津市を諦めたくないと思ったし、若いから自分の力で政治を変えようと思いました。

私が持っていない知恵と経験は、皆さんから借りたいと思っています。

最後に、重要なことなのでもう一度言わせてください。

有権者にとって選挙だけが政治に参加する機会では決してありません。

日々、政治に関心を持ち、家族や友人と政治について話し合うことが政治を変える第一歩です。

「自分たちの町は、自分たちでつくる」という意識を持って、海津市の政治を市民の手に取り戻しましょう。

以上、さきべ幸世でした。